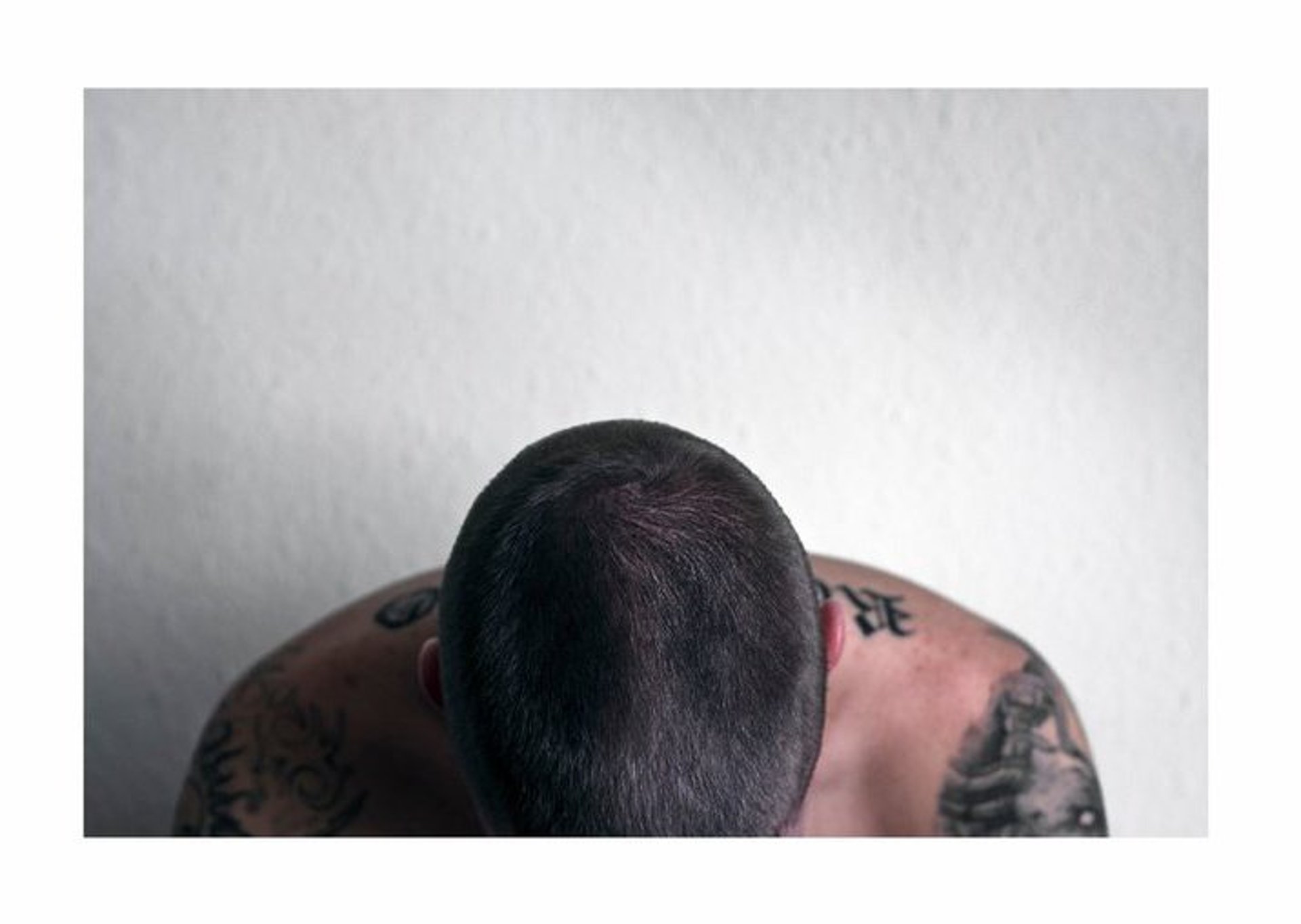

La Caída

El día en que dejé de huir, me encontré conmigo mismo.

Y fue devastador.

A mis cuarenta y muchos ya no vivía: resistía. Mi vida giraba alrededor de un hábito oscuro, ese que nunca se nombra pero que siempre está ahí, rondando como un animal silencioso. Todo orbitaba alrededor de eso: el trabajo, la noche, el silencio de mi casa, el dolor de no saber quién era sin ruido dentro de la cabeza. Y lo más retorcido es que desde fuera parecía que todo iba bien. Tenía un trabajo estable, cumplía con mi hijo, pagaba mis cosas, sonreía donde tocaba.

Era un hombre “funcional”.

Perfectamente funcional.

Hasta que cerraba la puerta de casa.

En cuanto me quedaba solo, empezaba la caída diaria. Esa soledad tenía un precio que pagaba con excesos que nunca contaba. Cada mañana me repetía “hoy no” y cada tarde la inercia me arrastraba otra vez. Fui apagándome hacia dentro. Dejé de relacionarme, dejé de coger el teléfono, dejé de estar. La casa se convirtió en un sótano emocional sin ventanas. La vida se me hacía tan pesada que lo único que quería era no sentir nada.

Una madrugada toqué fondo. No recuerdo cuánto, ni cómo. Sí recuerdo el suelo frío del baño, la cabeza golpeada y ese silencio seco que solo aparece cuando has cruzado un límite que ya no puedes fingir que no existe. Esa mañana no fue como las demás. No hubo promesas vacías. Fue miedo. Fue lucidez. Fue entender que había llegado a un punto en el que mi cuerpo ya no podía seguir sosteniendo mi manera de vivir.

Y justo ahí, en ese borde, ocurrió algo que no esperaba.

Me levanté tambaleando y me senté en el salón, mareado, temblando. Miré una foto que llevaba años ahí, invisible, hasta ese momento: Lobo, pequeñísimo, subido en mis hombros, riéndose en una playa. Esa risa suya me atravesó como nunca. Todo lo que yo no era en ese momento estaba ahí: la luz, la inocencia, la confianza absoluta en mí.

Y entendí que él me necesitaba.

Que yo era su casa, su sostén, su referencia.

Que él no tenía a nadie más que yo.

Y que yo no podía desaparecer.

No ese día.

No así.

Ese mismo amanecer pedí ayuda. Una ayuda cálida, humana, que me sostuvo cuando yo no podía sostenerme. No fue valentía. Fue supervivencia.

Al día siguiente, un domingo de julio, entré en aquella sala sin dignidad, sin fuerzas, sin nada. Solo con el miedo nuevo de perderlo todo. Desde entonces han pasado más de tres años. Luego vino dejar el tabaco, obligado por mi EPOC y por una frase de mi neumóloga que todavía me retumba:

“O lo dejas, o te mueres.”

Pero la abstinencia no trajo paz.

Trajo la verdad.

La verdad era mi trastorno límite de la personalidad (TLP), que salió a la superficie con toda la violencia de décadas de silencio. Las emociones extremas, el vacío, la rabia, la impulsividad, el miedo al abandono. Todo aquello que siempre había arrastrado sin nombre. Todo lo que intentaba tapar a base de huidas y noches sin alma.

Ese fue el verdadero inicio de mi recuperación: dejar de huir de mí mismo.

Desde entonces ha sido terapia, psiquiatría, grupos, respiración, autocontrol… aprender a estar en mi piel sin romper nada, sin romperme yo. Este camino no ha sido lineal ni amable, pero ha sido real. Me ha enseñado que la vida no se arregla de golpe; se sostiene poco a poco. Que la fuerza no está en no caer, sino en no abandonar el esfuerzo.

Y lo he hecho por mí, sí.

Pero sobre todo por él.

Porque Lobo es la única razón que nunca se ha movido de sitio, incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. Es él quien me sostuvo sin saberlo. Quien me enseñó, sin proponérselo, que la única manera de querer de verdad es querer sin retirarse. Que yo no podía huir de él, como huí de todo lo demás.

Él me necesitaba vivo.

Presente.

Consciente.

Limpio.

Honesto.

Dispuesto a ser el ejemplo que se merece, a la altura de sus circunstancias. Lobo vino para cambiar el mundo, mi mundo. Tenía que ser un gran padre. Y lo estoy siendo.

La caída no fue el final.

Fue el primer día de mi vida sin anestesia.